Ghost in the Shell - Edizione Yankee per negati

Benvenuti a un altro, magnifico episodio di “Chi vuol esser preso per il culo”. Ospite di oggi: Ghost in the Shell. Se tanto mi dà tanto è così che vanno le riunioni di produzione. Con gli sceneggiatori che pescano a casaccio da un cappello i titoli da prendere per i fondelli di volta in volta. Ché tanto al pubblico di debosciati là fuori, basta che gli fai vedere due lucine colorate ed è tutto a posto.

Di norma, l’approccio convenzionale di Hollywood alle storie, di qualunque genere, è quello di pompare cliché in archetipi politici e morali. Per questo, nel momento in cui la narrazione va oltre un generico “buoni contro cattivi” cominciano i problemi.

Si comincia a depennare voci dalla lista, a semplificare temi e concetti che per la mandria di rumina-popcorn potrebbero essere troppo difficili da afferrare. A trasformare il tutto in un generico pastone for dummies. Metti, insomma, per quello che Hollywood considera il suo consueto pubblico.

Ghost in the Shell for dummies

Vediamo di capirci in due parole. L’originalità, nella sua accezione più stretta, non esiste. Altro non è che uno sforzo collettivo protratto nel corso del tempo. In altre parole, un uomo ha un’idea. L’idea ha successo e diventa istituzione. Tutti, in un modo o nell’altro, marciano su quell’idea fin quando a qualcuno non verrà in mente qualcosa di nuovo, in grado di portare le cose a uno step successivo.

Nel 1980, Bruce Bethke ebbe l’idea: inizialmente scritto come una serie di racconti, nel 1983 uscì Cyberpunk, un romanzo breve pubblicato su Amazing Stories. Bethke è, appunto, l’uomo che coniò il termine cyberpunk. Nel 1982 e nel 1984 uscirono Blade Runner di Ridley Scott e Neuromante di William Gibson. Le due opere che diedero estetica e linguaggio a un nuovo genere.

Quando nel 1989 iniziò la serializzazione del manga Ghost in the Shell i computer, internet, gli hacker, “la rete” e tutti gli annessi e connessi erano concetti relativamente nuovi. Però ecco, da cyberpunk a cybercommerciale è un attimo. In appena dieci-dodici anni, tutta una caterva di gente tipo Bruce Sterling, John Shirley, Pat Cadigan e via dicendo si lanciò sul cyberpunk.

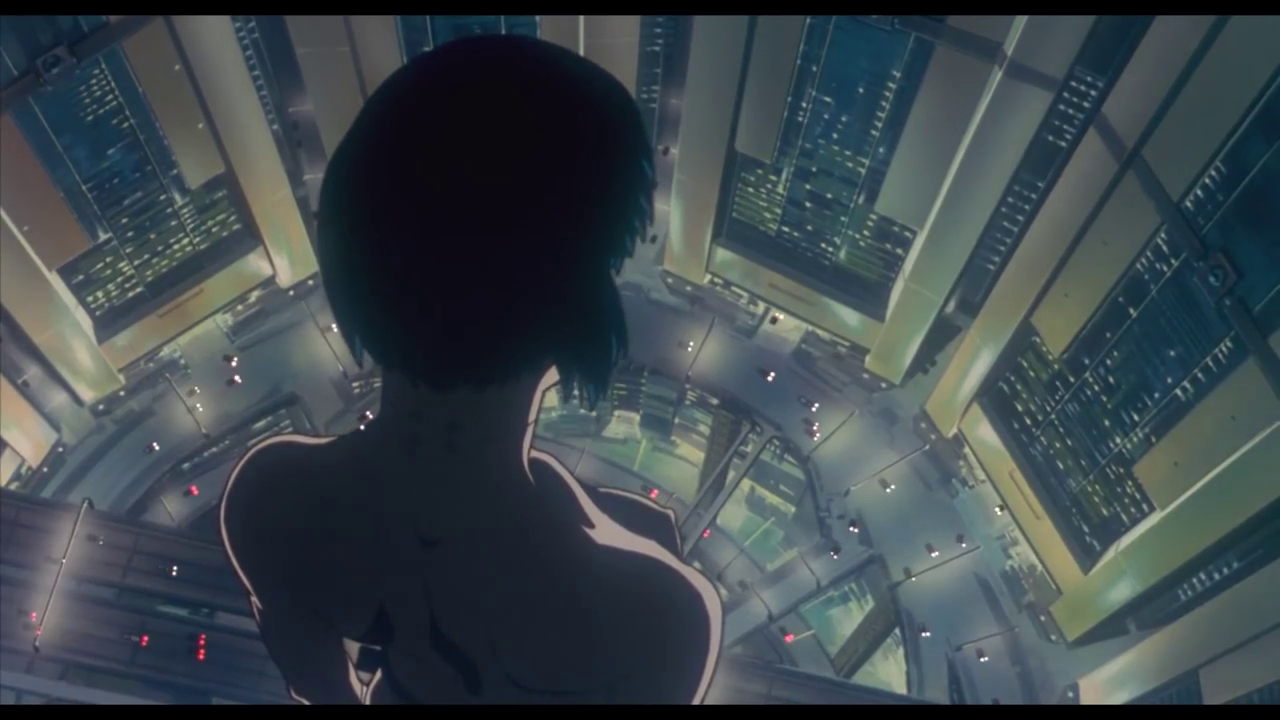

Perché sì, in effetti era sinonimo di novità. L’idea a quel punto era diventata istituzione. Shirow Masamune, con Ghost in the Shell, ha portato le cose a un livello successivo. Poi ancora, nel 1995, il regista Mamoru Oshii porta il manga di Masamune sul grande schermo, segnando una linea di confine abbastanza netta e lontana da qualsiasi cosa fosse venuta prima.

Attenzione adesso, mi raccomando, ché qui viene il bello: Ghost in the Shell è ambientato nel 2029. In un mondo in cui le grandi multinazionali hanno quasi, ma non del tutto, abolito la distinzione tra Stati. Questo perché le reti digitali d’intercomunicazione di loro proprietà hanno reso obsoleto il concetto stesso di confine. Tutti sono connessi alla rete e qualunque cosa è giusto a un click di distanza.

Il maggiore Motoko Kusanagi della Sezione 9, un’unità del governo specializzata in crimini tecno-informatici, si trova a indagare sul Burattinaio. Un hacker ricercato a livello internazionale che sta seminando panico e caos per un non chiaro motivo. Insieme a Batou, il suo partner, Motoko segue una scia d’indizi che, man mano, porteranno a far luce sulla vasta cospirazione che si nasconde alle spalle del Burattinaio.

Nella forma, Ghost in the Shell è uno sci-fi thriller solido. Ci sono la cospirazione, gli intrighi, le oscure macchinazioni, gli inganni e pure il colpo di scena mind fuck quando scoprono chi è, anzi, cos’è veramente il Burattinaio. Proprio a proposito del Burattinaio, è nella sostanza che Ghost in the Shell è diverso.

Mettiamola in questo modo: se dovessi descriverti, da dove partiresti? Dopotutto, tu sei “tu”, no? Cos’è che ti distingue dagli altri, cos’è che ti distingue come individuo dalla matrice comune da cui proveniamo tutti? I tuoi hobby, le tue esperienze, la tua personalità. Forse. Arrivati a fine corsa, però, tutto ciò che resta è il tuo ricordo nelle persone che hai incontrato nell’arco della vita. Ma una volta morte pure loro tu non esisti più.

Tuttavia, e questo è il punto, se in qualche modo potessi caricare la tua coscienza, il tuo “fantasma” in un altro corpo, esisteresti ancora e saresti ancora tu? Per Ghost in the Shell, Shirow s’è basato su due cose: da un lato, il dualismo cartesiano. Cartesio distingueva la realtà in res cogitans e res extensa, ovvero realtà psichica e realtà fisica. Dall’altro, sul saggio strutturalista di Arthur Koestler, Il fantasma dentro la macchina.

Anche se, effettivamente, questi due concetti sono in contrapposizione, visto che Koestler negava il dualismo cartesiano, Shirow è riuscito a farli coesistere nella sua opera. In un mare di tutti-uguali, è stato uno dei pochi in grado di riprendere, forse perfino amplificare, i dubbi di Dickiana memoria su cosa ci definisca, come individui e come uomini. Su cosa, insomma, sia davvero umano e cosa no.

Oltretutto, in generale la fantascienza è sempre un salto nel buio. Tuttavia a volte fa paura quando gli autori ci vanno maledettamente vicino. Il 2029 di Ghost in the Shell non pare più tanto lontano. Anzi. Fa quasi impressione come, trent’anni dopo, sembri così attuale. Come abbia anticipato la tendenza a cedere facilmente la nostra identità sul web e la dipendenza dalla connessione digitale a cui siamo irrimediabilmente assuefatti.

L’unico problema di Ghost in the Shell (se proprio la vogliamo mettere in questo modo) sta in una trama affascinante e suggestiva, ma dalle sfumature spesso ermetiche. Un intero universo manicheo, in cui ogni sequenza sottolinea costantemente il dualismo fra uomo e macchina. Scienza e religione, anima e coscienza. Diventa giusto un tantino complicato cercare di spiegare, se mai ce ne fosse bisogno, ogni suo punto.

Questo, in sintesi, è Ghost in the Shell di Shirow Masamune, la cui versione anime portata al cinema nel 1995 da Mamoru Oshii non dà giustizia. Di più, casomai. Forse l’anime è pure meglio, in quanto Masamune spesso e volentieri se ne va per frasche, con millemila note in cui si perde a spiegare ‘azzi e mazzi.

Oshii, invece, non fa l’errore di cadere nella trappola di un’esposizione infinita. La sintesi perfetta fra azione e narrazione, che cattura in pieno lo spirito transumanista dell’opera e l’estetica cyberpunk, in cui affonda le proprie radici.

Benissimo. Passano ventidue anni e, all’improvviso, agli yankee sale la voglia di fare Ghost in the Shell, però live action. Chiamano Scarlett Johansson per il ruolo da protagonista e, sì, ok. Poi affidano tutto a Rupert Sanders, un regista che nella sua lunga carriera ha girato… uhm, un solo film, Biancaneve e il cacciatore, uscito cinque anni prima. Così, per dire.

Naturalmente, alla sceneggiatura ci vuole qualcuno che faccia il paio con Sanders, no? Perciò, il film lo scrive Ehren Kruger, la tipa che ha firmato le sceneggiature di The Ring 2, I fratelli Grimm e l’incantevole strega e una manciata di film dei Transformers. Santo. Cielo. Ecco, cosa potrebbe mai andare storto ad affidare un soggetto come Ghost in the Shell a ‘sta gente? Cioè, a parte tutto.

Il film è pieno, saturo d’immagini abbaglianti che, su carta, dovrebbero suggerire una narrazione profonda. Tanto quanto lo sforzo creativo di mettere su ‘sto baracchino pieno di lucine colorate. Sfortunatamente, diventa immediatamente chiaro quanto siano clamorosamente orribili i modi in cui Sanders & co. cambiano il soggetto originale.

Prendono dallo scheletro della storia alcune immagini rappresentative e le spogliano di qualsivoglia significato. Più o meno, gli snodi principali della trama restano quelli. Peccato per il resto. La complessità del materiale di base, tutta quella storia del fantasma nella macchina, il mind uploading transumanista contrapposto alla coscienza spirituale e via dicendo.

Ecco, l’essenza stessa di Ghost in the Shell viene presa e buttata praticamente nel cesso. Giustamente, il branco che va al cinema mica deve pensare. Deve solo ruminare quei cacchio di popcorn e applaudire come scimmie quando vedono le luci dai colori belli.

Il fatto di avere saccheggiato alcune sequenze dell’anime originale porta giocoforza il Ghost in the Shell di Sanders a suggerire una serie di domande affascinanti. Per esempio, come influisce sulla tua vita vivere in un mondo in cui esiste la possibilità di essere hackerati. Il bello è che queste domande, così come arrivano se ne vanno: bellamente ignorate per ribadire quanto sia speciale il Maggiore.

Qualunque spunto riflessivo che l’anime avesse da offrire si trasforma in un paio di frasi appiccicate con lo sputo all’inizio del film. Così, giusto per togliersi subito dai piedi la cosa. In modo da lasciare spazio a una storia distintamente americana sull’eroismo individualista. Alé.

Immagino che a questo punto sia chiaro quanto il Ghost in the Shell di Sanders sia pessimo come adattamento. Eppure, anche non volendo considerarlo tale, cioè nel caso in cui uno non abbia la più pallida idea di cosa sia, che non abbia mai sentito parlare in vita sua di Ghost in the Shell, il film risulta irrimediabilmente scemo.

Esempio lampante: sin da quando venne annunciato, il film si tirò appresso una caterva di lagne. Su tutte, l’accusa gravissima, nell’ottica del mondo politicamente corretto di oggi, di whitewashing, avere trasformato i personaggi orientali in occidentali. Per quanto mi riguarda, una cosa che lascia il tempo che trova. Lamentele portate avanti da chi ha troppo tempo libero a disposizione.

In generale, gli asiatici sono i primi a non rappresentarsi realisticamente e, nello specifico, Scarlett Johansson è la copia sputata di Motoko Kusanagi. Piuttosto, quello che non si può ignorare sono determinate scelte che vanno su una scala da ridicolo a lesione cerebrale.

Posso capire che trent’anni fa il mondo era diverso. Il modo di pensare era diverso. Non c’era la possibilità di aver accesso, in modo quasi istantaneo, alla mole d’informazioni a cui siamo abituati oggi. Quindi, ci poteva stare che Tsubasa Ōzora e Genzo Wakabayashi da noi diventassero Oliver Hutton e Benji Price. Oggi, nel ventunesimo secolo, una cosa del genere non è accettabile.

Cambiare il nome della protagonista da Motoko Kusanagi a Mira Killian, senza un preciso motivo, non solo è stupido, è ipocrita da morire. Considerando il fatto che parliamo di un film ambientato in un futuro mai tanto contemporaneo, in cui le barriere culturali sono praticamente nulle.

Ma il vero colpo di classe è un altro. Giusto per dare quell’aria orientaleggiante che non guasta mai, nel film il capo della Sezione 9 è interpretato da Takeshi Kitano. Ora, attenzione, quando Beat Takeshi si rivolge agli altri personaggi parla in giapponese. Loro, invece, gli rispondono in inglese. Ma in quale distorta fantasia ha senso ‘sta cosa dei personaggi che parlano fra loro in due lingue diverse?

Alla fine l’aspetto visivo curato e ricercato è solo apparenza. Uno specchietto per allodole che, una volta visto da vicino, si rivela vuoto e sterile. Il Ghost in the Shell nella yankee edition sta all’anime di Oshii come un blocco di cemento alle gambe di un nuotatore.

Drammaticamente fuori tema. Dilemmi morali totalmente sballati e concepiti malissimo. Superficiale, nello sviluppo di contesto e personaggi. Questi ultimi, del resto, privi di un qualunque micragnoso tratto di personalità. Mettici pure quel po’ d’irritante retorica commerciale a due spicci et voilà! C’è veramente molto poco Ghost in questo Shell.

Ma, ehi!, questa è Hollywood, baby. Dobbiamo mica pensare, dobbiamo solo strafogarci di popcorn.

Ebbene, detto questo credo che sia tutto.

Stay Tuned, ma soprattutto Stay Retro.

Commenti

Posta un commento